Carla fue uno de los primeros casos en España y relata su encuentro con Dios esos día

«Sacamos la mano por la puerta y él dejó caer la Sagrada Forma»: Carla y su experiencia con el virus

Carla fue uno de los primeros casos que se dieron en España, y tras pasar por el hospital y luego en cuarentena en casa ya está completamente recuperada

Carla Vilallonga es una más de las miles de personas que durante las últimas semanas ha tenido que ser hospitalizada por el coronavirus. Su caso fue de los primeros en España, pues fue diagnosticadas a finales de febrero tras haber estado poco antes en Italia.

La responsable de alumnos Erasmus de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid vivió el tiempo de enfermedad y hospitalización como un encuentro profundo con el Señor que se manifestaba en ese momento de miedo e incertidumbre. Ya curada ella misma cuenta en Alfa y Omega su testimonio y la experiencia que vivió durante esas semanas:

"Jesús entró por la puerta de infecciosos"

A finales de febrero me diagnosticaron COVID-19. Había estado en Italia recientemente y por eso en cuanto me dolió la cabeza varios días seguidos fui al centro de salud. Enseguida me ofrecieron estar una semana aislada en el hospital, y dije que sí, aunque no he necesitado cuidados especiales, pues mi cuadro ha sido leve, estilo gripe. Los principales síntomas que he tenido han sido algunos días de fiebre o febrícula, pitidos en los oídos, dolor de cabeza y de ojos, y, quizá lo más característico, un gran agotamiento físico. A nivel emocional fue bastante impactante cuando vinieron tres ambulancias a mi casa para llevarme al hospital; me tuve que poner ropa desechable que me trajeron de manera que quedaban cubiertos todo mi cuerpo y mi cara, guantes, mascarilla..., con los vecinos mirando. Todo tu alrededor hace que sientas que hay algo que no va bien.

Se me hizo duro cuando empecé a saber de personas cercanas que habían contraído el virus. Pensaba: «Seguro que lo han cogido por mí». Y repasaba lo que había hecho durante los días que me había dolido la cabeza, y me sentía culpable, aunque en la salud pública, adonde había llamado varias veces a lo largo de esa semana, tras contarles mis síntomas me habían respondido siempre que siguiera haciendo vida normal. En el centro de salud fueron más prudentes y finalmente me recomendaron quedarme varios días en casa.

En el hospital tuve la suerte de que me pusieran en la habitación con una mujer que es cristiana también. Rezamos juntas todos los días, tanto la liturgia de las horas como el Rosario. Y le pedíamos al Señor por las personas a las que habíamos contagiado y por las que estaban esperando el resultado de las pruebas en ese momento. Sobre todo, nuestro corazón descansaba al ponernos en Sus manos.

Miedo a haber contagiado a otros

La primera noche en el hospital tardé mucho en dormirme. Sentía todo ese peso. Es lo contrario que deseamos: uno quiere aportar algo bueno al otro, al mundo, y esto no dependía siquiera de mi voluntad: el mal había pasado a través de mí, y yo no podía hacer nada al respecto.

En el hospital se siguieron unos días muy luminosos. Lo único para lo que tenía energías era para dibujar, nada de pelis y libros. Es algo que suelo hacer en mi día a día que me ayuda a «hacer silencio», a que entre en mi alma algo distinto de mí que me cura. Al tener las oraciones como la principal fuente de alimento, enseguida me venían dibujos en mente. En el hospital nos trataron tan bien que era fácil identificarse con los salmos en los que se habla del cuidado de Dios por su criatura. Yo estaba siendo cuidada como una criatura preciosa: cada mañana nos traían un pijama nuevo, toallas, sábanas, esponjas, nos limpiaban el cuarto; nos daban las tres comidas y, además, dos tentempiés... Todo me parecía un don. Desde la habitación podíamos ver las montañas, y muchísimo cielo, ¡que, además, esos días fue muy azul! Me identifiqué plenamente con una meditación de Luigi Giussani (fundador de Comunión y Liberación), que en un texto comenta el salmo 8, la parte que dice: «¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad». Giussani se pregunta: «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo has coronado de gloria y dignidad?». Me quedaba impresionada, porque era verdad que a mí, que no soy nada, el Señor me estaba cuidando de mil maneras que me llenaban de estupor.

El Pan de cada día

Los primeros días me daban ganas de llorar, porque tuve también como síntoma la falta de apetito y a duras penas conseguía comerme una tercera parte de lo que venía en las bandejas, y no quería tirar la comida. Una enfermera nos llamaba por teléfono todas las noches, y, la verdad, me quedé con ganas de conocerla en persona.

También en el hospital sentí que comprendía, por primera vez, el significado de la frase: «Danos hoy nuestro pan de cada día», del Padrenuestro. Antes no solía fijarme en esas palabras al rezarlas. En cambio, en todas las comidas nos traían pan. Y el pan era algo que siempre me entraba bien. Los cuidados del hospital eran algo que se nos daba cada día. Yo no sabía qué iba a ser de mí cuando me levantaba, pero empecé a comprender que se me daría lo que necesitaba. El pan era un símbolo de ello. Y cuando me acostaba, lo hacía agradecida, porque se me habían dado signos de que el Señor, que es el verdadero alimento, se me había dado ese día.

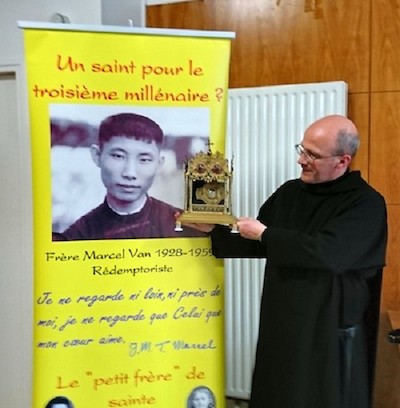

«Sacamos la mano por la puerta y el sacerdote dejó caer la Sagrada Forma»

Hubo tres días muy especiales: aquellos en que, a través del cristal de la puerta, un sacerdote nos visitó. No le conocíamos de nada, y ahí estaba, con un corazón sencillo, disponible, deseoso de servir de instrumento entre Dios y sus fieles. Uno de esos días cayó en domingo, y cuál fue nuestra alegría cuando nos dijo que sí, que nos podía dar la comunión, e incluso confesarnos antes. Sacamos la mano por la puerta y él dejó caer la Sagrada Forma. Llena de asombro, todavía hoy me pregunto: ¿Qué es la Iglesia, que llega hasta los más marginados? Era la planta de infecciosos, y Jesús había entrado en ella para tender la mano a sus criaturas.

Estos meses estoy trabajando sobre algunos textos de Etty Hillesum, una joven judía que en 1943 fue deportada a Auschwitz y que hizo un recorrido espiritual fascinante. Estoy preparando un monólogo teatral para contar su historia, y me llevé el texto al hospital. Solo conseguí ensayar media hora en toda la semana, por la fatiga, y lo hice en el baño para no molestar a mi compañera de cuarto. Pero sus frases me han acompañado mucho estas semanas. En concreto, comprendí mejor cuando ella dice: «La posibilidad de la muerte se ha integrado perfectamente en mi vida. Es una paradoja: si se excluye la muerte, nunca se tendrá una vida completa. Si se la acepta, la vida se enriquece». Me estaba pasando algo parecido, en cuanto a descubrimiento: cuando los amigos y la familia me deseaban que mejorase, algo me decía que eso por supuesto era deseable –y por eso rezábamos por todos–, pero no era aquello para lo que el hombre, en última instancia, está hecho. No puede ser que mi felicidad, mi plenitud, dependa de que yo esté sana.

La muerte es un hecho: tiene que haber algo en esta vida que desafíe a la muerte; que sea más grande y más fuerte que la muerte. De hecho, en algunos momentos me resultó claro cuál es el punto clave de la existencia: «En la vida y en la muerte, somos del Señor», dice san Pablo. Una amiga que es de riesgo por su delicada salud me escribió la primera noche diciéndome que se estaba haciendo las pruebas porque no se encontraba bien. Esto también me hizo pensar que no podía ser que todo se terminase en la muerte física, comprendiendo una derrota para el alma, que también habría de desaparecer con el cuerpo (gracias a Dios, mi amiga dio negativo en el test y está bien). Por la experiencia de la relación de estos años con el Señor, uno tiene suficientes elementos para hacer el juicio de que la muerte no es la última palabra sobre nuestra existencia. Es imposible que el amor que Dios nos profesa a sus criaturas se termine en algún punto. Un padre es padre para siempre: ¡cuánto más lo será el Padre de todos!

Terminando de curarme desde casa

Al cabo de siete días tuvimos que abandonar el hospital porque se estaban quedando ya sin camas y nosotras podíamos terminar de curarnos en casa. Estuve dos semanas encerrada en mi habitación. En ese tiempo se me respondió a mi pregunta sobre la muerte. Leí una biografía preciosa sobre santa Catalina de Siena, de Sigrid Undset (¡sí, por fin tuve fuerzas para leer!), y pude comprender, o recordar –como quien sabía algo que olvidó hace tiempo– que la muerte significa un paso de esta vida a la vida verdadera, donde Jesús nos está esperando, y donde se colmará, por fin, hasta el último anhelo de nuestro corazón. No habrá satisfacciones penúltimas, sino un gozo último. Entonces comprendí que todos los que están muriendo están, realmente, pasando a una vida mejor. Como somos humanos, se nos olvida fácilmente que quien nos ha creado nos está esperando para que, cada uno en su momento, volvamos a Él. Si uno lo piensa en serio, ¿qué mayor gozo podrá encontrar una criatura, por sí misma finita, que el de unirse definitivamente a su Creador, que es quien nos vuelve infinitos?

Una vez en casa, seguí redescubriendo a la Iglesia: me conectaba a las 12 con el Vaticano para rezar el Ángelus y el Rosario, me apunté a las misas del arzobispo de Madrid... Más tarde me uní a las misas del Papa, a quien estoy pudiendo conocer como nunca me habría imaginado que fuera posible. Simplemente conocerlo a través de sus movimientos físicos (su caminar, su bendecir con la cruz) y de sus moniciones de entrada y homilías está siendo para mí una revolución. Para mí el Papa antes era alguien respetable, cuyas indicaciones seguía, pero con el corazón lejos, inconsciente, ignorante de quién es ese Francisco, de su forma de hablar y de estar en silencio, de las distintas formas concretas de su paternidad. Para mí esto ha supuesto un antes y un después. Por otro lado, también estuve rezando por teléfono con una amiga que había cogido el virus y lo estaba pasando sola en su casa. Las palabras de las oraciones cobran tanta más densidad cuando son dos «los que se reúnen en mi nombre». Todo ha sido pura gracia, gratis.

Vivir el presente

El tener una casa a la que volver es algo que tampoco di por descontado; y una casa donde se me fuera a proporcionar un cuidado que exigía unas reglas muy estrictas de higiene para que mis compañeras de piso no se contagiaran. En casa también se me daba «el pan de cada día».

Cuando todavía se podía circular por Madrid, varios amigos y familiares se pasaron a verme. Al vivir en un primer piso, me asomaba a la ventana y hablábamos por ahí. Ver rostros se convirtió en toda una fiesta; también cuando me cruzaba, de lejos, con alguna compañera de piso era una bendición poder ver sus ojos, su sonrisa...

Este tiempo ha sido muy rico para mí porque es como si el Señor me hubiera devuelto a la verdad de lo que soy: una pequeña alma, pecadora, que por la gracia del Bautismo es hija de Dios. Me ha ayudado a volver a la Fuente de todo, y a darme cuenta de la facilidad con que me adueño de las cosas, dejando a Dios de lado, como un adorno en mi vida. El COVID-19 me ha obligado a vivir el presente –no podía trabajar, no podía hacer planes, ni siquiera a futuro–. Entonces, solo podía esperar del instante que estaba viviendo. Estaba en mi habitación y estábamos solo Dios y yo («Nos hemos quedado solos, Dios y yo», dice Hillesum en sus diarios). Es como si el Señor me hubiera quitado todas las distracciones para que, por fin, me dignara a mirarle a Él, y así recuperar la vida.

Gracias a este tiempo, y también al libro sobre la santa de Siena, he recuperado el sentido de la oración: de expresar a Dios una petición y rezar pidiéndole ayuda por esta persona en concreto, por el padre de la otra, por el amigo de tal otro... Esa lectura me ha ayudado a comprender, de nuevo, que Jesús nos escucha e intercede; que la oración es un diálogo entre yo misma y Alguien viviente; y lo respetuoso que es el Señor con nosotros. Una tarde pensé: «Qué fuerte: tú, Señor, me has estado esperando todo este tiempo, y lo has hecho en silencio, no me has obligado a volver a tu lado». Sentía como si hubiera estado de viaje en destinos que, en última instancia, no eran la respuesta a mi sed. Jesús, en cambio, sí es el destino; sí es la respuesta. Jesús nunca me va a forzar a quererlo, pero ¡cuánto me pierdo yéndome de viaje a destinos penúltimos!

«Es fácil volver a dejar a Jesús en un rincón»

Ahora que ya puedo salir de mi cuarto, he vuelto a caer muchas veces en esa distracción, en esa falta de confianza... Al poder trabajar y tener energía para hacer algunas cosas más, se me hace fácil volver a dejar a nuestro silencioso Jesús en un rincón, como un mendigo que espera su turno y no se atreve a pedir nada. En este sentido, soy la misma Carla que antes; lo que ahora tengo que hacer es pedir que esa conciencia que ha durado algunos días muy particulares de mi vida se me conceda vivirla el resto de mis días en esta tierra. En resumen: ahora siento que he comprendido algunas cosas, pero la partida estará abierta hasta que nos encontremos cara a cara con Él. Es una relación libre –no existe otra más libre– que requiere de todo mi ser. Mi responsabilidad de cara a mi propia plenitud y de cara al bien de mi prójimo es suplicar al Señor que me conceda quedarme en este destino bueno, y aprender de lo sucedido: cuidar la oración personal; cuidar esa relación entre Él y yo, que es insustituible, y participar lo más posible en la vida de la Iglesia.

Hay un salmo en que le pedimos al Señor: «Que el corazón no se me quede desentendidamente frío». El haber vivido el COVID-19 desde el principio me ha hecho sentir como míos a todos los enfermos. Ahora corro el riesgo de olvidarme de ellos, al haberme curado e involucrarme en mil cosas. Para que esto no me pase, procuro seguir rezando a diario por personas con nombres y apellidos concretos, ya sean conocidos míos o de mis amigos; sabiendo, quizá como hacía tiempo que no sabía, que hay Alguien escuchando al otro lado. Ahora que he vuelto a reconocer a Jesús como el significado de la vida, pido no sólo por la curación de los enfermos, sino, sobre todo, por su conversión y la de todos, pues ¿para qué vivir sin Él? También quiero seguir leyendo vidas de santos, por el bien tan grande que me ha hecho profundizar en santa Catalina de Siena.

Tiempo de conversión

En Semana Santa uno intuye que es posible ser tratado con gloria y dignidad porque hay Uno que ha dado su vida para que así sea. Gracias al sacrificio de Jesús puedo percibir el amor de mi Creador por mí sin haber derramado yo una gota de sangre. Creo que este momento de COVID-19, si estamos disponibles en el corazón, puede ser un tiempo de gracia, de conversión (dentro de que ninguno queremos el virus); de volver a descubrir nuestra naturaleza de hombres heridos, amados y, por ello, salvados. ¿Por qué no pedir al Espíritu Santo la conversión para todos? Para Él no hay barreras que valgan en tiempos de pandemia: puede moverse con libertad, puede abrazarnos, puede tocar nuestro corazón... Puede sentarse a nuestro lado y sufrir con nosotros, y escucharnos, y respondernos. Él es la respuesta.

Fuente: Religión en Libertad