El aristotelismo era un modelo sólido, explica el astrofísico Marco Bersanell

iEl contexto del Caso Galileo: el «derrumbamiento de un orden milenario»... y no era el de la Iglesia

Cyril Cusack en «Galileo» (1968), dirigida por Liliana Cavani. En el centro de la nueva visión del universo ya no iba a estar la Tierra, sino el Sol.

Es el 12 de abril de 1615. Paolo Antonio Foscarini, sacerdote y científico, está teniendo problemas con el Santo Oficio por sostener la compatibilidad entre el sistema copernicano y la Biblia.

Recibe ese día una carta del cardenal Roberto Belarmino, inquisidor a la sazón, quien le expresa sus inquietudes: “Si hubiese una verdadera demostración de que el sol está en el centro del mundo y la tierra en el tercer cielo, de que el sol no rodea a la tierra sino la tierra al sol, entonces sería necesario andar con mucho cuidado al explicar las Escrituras, que parecen contrarias. Habría que decir que no las entendemos, más que decir que sea falso lo que está demostrado. Mas yo no creeré que exista tal demostración, mientras no me la muestren”.

San Roberto Belarmino (1542-1621) no llegó a ver la condena de Galileo. Fue beatificado, canonizado y declarado Doctor de la Iglesia por Pío XI.

Este párrafo de San Roberto Belarmino expresa a la perfección la doctrina de la Iglesia sobre la unidad de la verdad: entre una verdad de fe y una verdad científica nunca ha habido ni podrá haber contradicción. Si la hay, una de las dos pretendidas verdades no es tal. Aquí no había una verdad de fe concernida, sino un problema de interpretación de las Sagradas Escrituras no sobre un punto teológico, sino sobre una cuestión física. El cardenal se muestra dispuesto a ponerla entre paréntesis en cuanto aquello que se presentaba como hipótesis científica, en pugna con las verdades -también científicas- comúnmente aceptadas, recibiese una comprobación palmaria.

Y eso tardó en llegar. Cuando el santo inquisidor escribe a Foscarini, han pasado seis años desde que Johannes Kepler publicara su Astronomia Nova (1609) y Galileo Galilei descubriese primero los montes lunares mediante la sombra del Sol, y después las lunas de Júpiter, deshaciendo así las objeciones más potentes al sistema que Nicolás Copérnico, un clérigo, había publicado en De revolutionibus orbium (1543). Por cierto que, si bien Copérnico “sabía que sus ideas también serían comprometidas por sus implicaciones teológicas... no se sentía especialmente intimidado en ese sentido, ya que justamente exponentes del mundo eclesiástico le habían apoyado y animado en su trabajo”, entre ellos el cardenal Nikolaus von Schönberg, quien “le animó muchas veces a completar y divulgar su obra”.

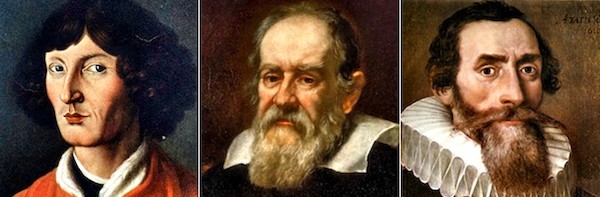

De izquierda a derecha, Nicolás Copérnico (1473-1543), Galileo Galilei (1564-1642) y Johannes Kepler (1571-1630).

El caso es que ni Copérnico ni Kepler ni Galileo habían conseguido demostrar la hipótesis heliocéntrica. En rigor, y aunque el modelo de Kepler se ajustaba tanto a las observaciones que las "pegas" se fueron esfumando, la demostración que pedía Belarmino no llegó hasta que Isaac Newton formuló la teoría de la gravitación universal en 1687. O, incluso, hasta que, en 1838, Friedrich Bessel pudo medir con éxito y precisión la paralaje estelar, un sueño perseguido y nunca logrado por varias generaciones de astrónomos, aunque para entonces ya nadie dudaba del fenómeno.

Galileo fue condenado en 1633. Un error que la Iglesia empezó a pagar caro en cuanto los filósofos de la Ilustración anticatólica repararon en su potencial propagandístico. Hoy sigue contaminando la mentalidad corriente con la idea de que la Iglesia ha perseguido la ciencia porque teme que acabe con la religión.

El desmoronamiento de una visión del Universo

Un reciente libro evidencia que no es así, aunque no sea ése su objeto. El gran espectáculo del cielo, de Marco Bersanelli (Encuentro), presenta ocho visiones del Universo desde la Antigüedad a nuestros días, en un extraordinario trabajo de divulgación.

Bersanelli ha trabajado en varias universidades norteamericanas y participó en dos expediciones científicas a la Antártida para captar la radiación cósmica de fondo, ese espectro de microondas procedente de los límites del universo en expansión en cuyo estudio se ha especializado. En 2009 fue uno de los responsables del lanzamiento de la Misión Espacial Planck, sofisticado satélite de la Agencia Espacial Europea diseñado para penetrar en los grandes misterios del Big Bang.

Marco Bersanelli (izquierda) y George Smoot (derecha), en el lanzamiento de la Misión Planck desde la Guayana Francesa. Foto: Berkeley Lab.

En vez de asumir cómodamente lo que hoy sabemos y con ello ir analizando el pasado, el autor de El gran espectáculo del cielo le sitúa en la piel de las personas que, a lo largo de cada periodo histórico, elevaron sus ojos al cielo. Veían lo mismo que vemos nosotros y tantearon unas explicaciones que concordasen con aquello que veían. Bersanelli nos hace así recorrer el doble camino que sigue el conocimiento científico: la formulación de un modelo y su verificación con los datos empíricos.

La resistencia al heliocentrismo

De esta forma, cuando llegamos al momento de examinar la aportación de Galileo, estamos en disposición de situarnos también en la piel del sabio pisano y de sus contemporáneos, y de entender cómo reaccionaron. Este libro no trata sobre el Caso Galileo. Dedica solo media página a describir el hecho en sí de su condena y de su revocación en 1820, con el Imprimatur a sus obras completas. Sin embargo, si queremos pensar el Caso Galileo a la luz de lo que Bersanelli nos ha ido relatando, lo veremos con unos matices que desmienten completamente la leyenda negra anticatólica.

Primero. La visión del universo que tenían los hombres de Iglesia entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII (el arco que va de Copérnico a Galileo) no era específicamente cristiana, ni siquiera específicamente bíblica, sino griega. Provenía del triunfo del modelo de Aristóteles (completado siglos después por Ptolomeo) sobre el modelo pitagórico de Filolao y Aristarco.

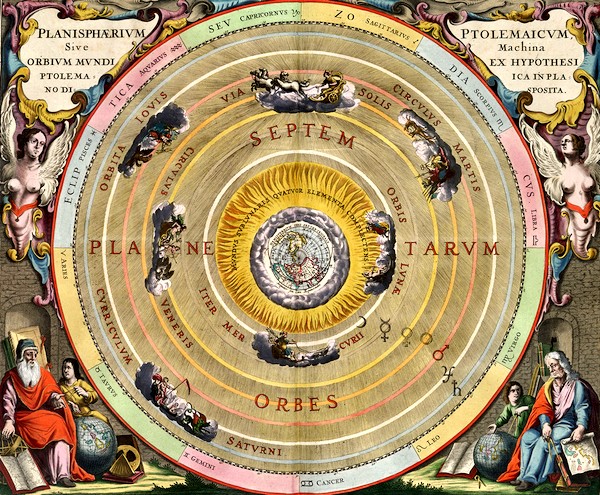

"La posición central de la Tierra y su absoluta inmovilidad estaban sostenidas por los filósofos más influyentes. Se había afirmado una visión del mundo alternativa a la pitagórica, destinada a dominar la imagen del cosmos durante los siglos siguientes: la de la escuela de Aristóteles”, explica Bersanelli. De las antiguas intuiciones de los pitagóricos solo sobrevivió la creencia en que el único movimiento posible para los cuerpos es el circular y uniforme: "Con este principio el sistema ptolemaico atravesaría toda la Edad Media, siendo el modelo cosmológico estándar hasta el umbral del siglo XVII”.

El Universo de Ptolomeo (c. 100- c. 170). Aunque incluía algunos prejuicios, no respondía a criterios apriorísticos, sino a la observación, y explicaba bastante satisfactoriamente los datos empíricos... hasta que dejó de hacerlo.

Podríamos preguntarnos por qué nadie retomó durante siglos el camino de los pitagóricos. La causa fue el "desinterés casi embarazoso por las ciencias naturales" del Imperio romano, unido al desconocimiento generalizado de la lengua griega en el mundo latino. En ese contexto de ausencia de una imagen del universo a la que se prestase la atención debida, la cultura cristiana emergente reintrodujo "elementos arcaicos recogidos de una interpretación semiliteral de los textos bíblicos”.

Sin embargo, cuando a partir del siglo XI empezaron a traducirse al latín los autores griegos (que sí habían conservado árabes y hebreos), “la Edad Media cristiana acogió con entusiasmo la ciencia griega y adoptó la visión ptolemaica del universo como modelo de referencia”.

Segundo. El auténtico quebradero de cabeza de los astrónomos desde la Antigüedad era encajar el movimiento de los planetas. Pues bien: el modelo planteado por Ptolomeo en su Almagesto, principal víctima de la revolución copernicana, resolvía los principales problemas que planteaba ese movimiento “con una precisión muy superior a la requerida para cualquier objetivo práctico, desde el agrícola hasta la navegación, desde el calendario hasta la astrología”.

Existe la tendencia de pensar que la imagen antigua del Universo es un mero constructo filosófico o teológico. Nada más lejos de la realidad, y en ese sentido los primeros capítulos de El gran espectáculo del cielo exponen muy bien cómo se fue ajustando ese modelo a las mediciones astronómicas. El modelo ptolemaico “seguía concordando con las observaciones” más de mil años después de formularse.

Tercero. La propaganda anticatólica, al explicar el conflicto entre geocentrismo y heliocentrismo, atribuye a la Iglesia una reticencia a que la Tierra abandonase su lugar central, porque ello implicaría degradarla. A Bersanelli le sorprende que “casi todos los libros de texto y de divulgación científica, e incluso científicos de un valor irrefutable”, repitan una idea que es exactamente contraria a la realidad de la cosmovisión medieval: “Según la física aristotélica, los cuerpos pesados caen porque tienen a su lugar natural, que en este caso es el fondo del universo“, de modo que no es que la Tierra tuviese, por ser central, una “posición privilegiada”, sino que “estaba colocada en el peor sitio del universo”.

“En la concepción medieval”, añade, “el punto medio del universo era el lugar más bajo y mezquino de toda la creación. Al quitar la Tierra del centro y hacerla correr por el cielo, Copérnico la estaba elevando a un rango de nobleza mayor. Nuestro planeta pasaba de ser como un desprendimiento que ha caído al fondo del valle cósmico a ascender a las altas cumbres del cielo”. De hecho, no solo Copérnico, sino también Galileo y Kepler destacaban “el sentido de elevación, no de degradación, que traía la nueva concepción”, al alzar la Tierra a la condición de cuerpo celeste.

Cuarto. No solo los genios de la revolución copernicana sabían que su modelo no estaba demostrado (aunque se adecuaba a los resultados experimentales que cuestionaban el modelo ptolemaico), sino que ellos mismos tenían sus dudas. No en vano, explica Bersanelli, "el escenario heliocéntrico chocaba con una física muy consolidada, que se enseñaba en las universidades más prestigiosas”. El mismo Copérnico “estaba convencido de la validez de las doctrinas aristotélicas”, por lo que se sentía inseguro en sus proposiciones, “un malestar que no le abandonaría en toda su vida”.

También Tycho Brahe, cuyos descubrimientos de estrellas y cometas cuestionaban la inmutabilidad del cielo y con ello la doctrina aristotélica, y que admiraba el sistema de Copérnico por su solidez matemática, “como casi todas las personas de aquel tiempo no conseguía creer, ver y concebir que la Tierra estuviera en movimiento”. Había intentado infructuosamente medir la paralaje. Y por eso rechazó el heliocentrismo, buscando un camino intermedio entre el geocentrismo y el sistema copernicano.

Por su parte, Galileo recibió con escepticismo la Astronomia Nova de Kepler y desdeñó su sugerencia de que las órbitas fuesen elípticas y no circulares, como propugnaba el sistema ptolemaico.

Quinto. La reacción contra la revolución copernicana, que encuentra en la condena de Galileo su momento más significativo, no nace de miembros de la Iglesia en cuanto tales, sino en su papel de partícipes activos (en la investigación y en la enseñanza) de una concepción del Universo que se estaba viniendo abajo. Las objeciones venían así tanto de los filósofos aristotélicos -católicos o no, pues en el ámbito protestante la reacción no faltó-, “que veían que su reputación académica se ponía en riesgo”, como de “algunas autoridades eclesiásticas que apelaban a algunos de los pasajes de las Escrituras que, interpretados de forma literal, parecían indicar la movilidad de la Tierra”.

Pero “no eran más que pretextos”, explica Bersanelli: “El verdadero problema, tanto para unos como para otros, era el derrumbamiento de un orden milenario, de un imaginario cósmico consolidado, apoyado plenamente por la ciencia oficial, incorporado desde hacía siglos a la visión religiosa y filosófica de toda una época y profundamente enraizado en la mentalidad común”.

Y, sin embargo, durante décadas el debate permaneció abierto.

Esa reacción universitaria y eclesiástica no era generalizada, y otros profesores y otros eclesiásticos apoyaron a Copérnico primero y a Galileo después.

Incluso el arte más vinculado al Papa iba asumiendo los nuevos hallazgos sin mayor problema. En 1610, Ludovico Cardi, El Cigoli, pintó en Santa María la Mayor una Asunción a cuyos pies se ve claramente una luna rocosa, de superficie irregular, que respondía exactamente a la descripción de su amigo Galileo, quien, frente a la idea de una superficie lunar "lisa y pulida", pudo detectar sus rugosidades interpretándolas como sombras causadas por el Sol. Si una de las cuatro basílicas mayores de Roma asumía sin problema una de las imágenes características del nuevo paradigma geocéntrico, ¿qué podía temer de la Iglesia esa hipótesis?

Y, sin embargo, la Iglesia se equivocó. Eso es indudable. El 22 de junio de 1633, Galileo fue condenado por sostener “la falsa opinión de que el sol está en el centro del mundo y que no se mueve y de que la tierra no esté en el centro del mundo y que se mueva”, porque “dicha doctrina es contraria a la Sagrada Escritura”.

Los detalles del proceso no se abordan en El gran espectáculo del cielo. Tampoco hace falta. En este punto, como en todo el panorama histórico que traza Bersanelli desde el hombre prehistórico hasta las ultimísimas discusiones sobre la materia oscura que estamos empezando a conocer, lo que sí consigue el lector es un perfecto cuadro de lo que los hombres de las edades respectivas veían e interpretaban. En esa perspectiva, el error cometido al condenar a Galileo es claro, pero no significa absolutamente nada respecto a la actitud de la Iglesia ante la ciencia.

Fuente: Religión en Libertad

No hay comentarios:

Publicar un comentario